(1)

Mama Eta

Oleh: SILVESTER PETARA HURIT, 30 April 2023

Mengapa kesulitan terus datang sedang hidup sudah susah? Mama Eta menyalakan lilin, berlutut di depan foto Tuan Ma dengan Rosario kayu cendana di tangan. Ia berdoa dengan lutut gemetar dan air mata yang terus menggenangi kedua kantong matanya. Digenggamnya erat rosario warisan ibunya, didekapnya lebih erat ke dada.

”So tiga taon ni Mama Bunda te jalan kelua lia nagi. Lia kita pung susah.(Sudah tiga tahun ini Mama Bunda tak jalan keluar lihat kampung. Lihat saya punya susah).”

Praaaak! Daun pintu dibanting keras. Disusul dengan gedebuk tubuh yang rebah di sofa tua ruang tengah rumah.

Begitulah hari-hari Besa Betu, suami Mama Eta. Pulang tengah malam atau dini hari dalam keadaan mabuk berat, apalagi kalau kalah bermain kartu.

”Mama Bunda, saya pamit sejenak. Besa Betu sudah pulang.”

Mama Eta menunduk lalu mundur dengan lututnya kemudian berdiri mengambil selimut, membuka pintu kamar menuju sofa tua yang sudah sobek di mana-mana.

”Besa Betu e….”

Mama Eta membungkus tubuh suaminya. Kalau saja masih kuat, ia ingin bopong suaminya ke kamar. Dingin. Kilat dan guntur susul-menyusul. Hujan sebentar lagi akan sangat lebat. Dipandangnya lekat wajah suaminya lalu kembali tanpa menutup lagi pintu kamar.

Di depan foto Tuan Ma, Mama Eta kembali berlutut. Spontan ibu jarinya menggerakkan biji-biji kontas. Nyala lilin meliuk-liuk ditiup angin.

”Mama Bunda, ampun salah-dosa Besa Betu”.

Air matanya mengalir lebih deras. Mama Eta tahu suaminya orang baik. Baru tiga bulan Besa Betu minum arak dan main kartu sampai sepayah ini.

***

Tiga tahun berturut-turut tanpa prosesi Jumat Agung seperti Sion dalam ratapan Nabi Yeremia pada setiap lamentasi Rabu Trewa di Katedral Reinha Rosari Larantuka. Jalan-jalan diliputi dukacita, tak ada peziarah, sunyi senyap seluruh pintu gerbang dan imam-imam berkeluh kesah.

Sudah ratusan tahun Patung Tuan Ma diarak keliling kota setiap Jumat Agung dalam tradisi Semana Santa di Larantuka. Ribuan umat khusyuk dengan lilin di tangan, doa-doa dan nyanyian sepanjang malam. Tak peduli hujan, tak peduli badai ataupun situasi genting perang.

Tuan Ma memilih Larantuka kampung tepi pantai sebagai miliknya. Ia datang sendiri jauh sebelum datangnya para misionaris dari Eropa menyebarkan agama Katolik. Mula-mula, seorang nelayan bernama Resi melihat perempuan asing di pagi buta. Bercampur panik dan takut, ia pergi memberi tahu kepala kampung. Ketika mereka ke pantai, ia sudah menjelma patung. Mereka membawanya ke korke menyimpan dan menghormatinya dengan sepenuh kasih.

Ibarat rahim, korke menyimpan segala teduh-damai. Semua yang asing dan berbeda-beda menjadi satu. Walau para misionaris yang datang kemudian menyebutnya sebagai rumah berhala, Tuan Ma memilih tinggal di sana lebih dari satu abad. Mama Eta percaya Bunda yang penuh kasih merangkul semua di dadanya. Tak peduli agama apa yang dianut dan seperti apa cara masyarakat Larantuka tempo dulu beribadah.

****

Tahun ini Mama Eta dan semua warga kota bergembira karena tradisi Semana Santa,terutama prosesi Jumat Agung, boleh berlangsung lagi. Namun Mama Eta sangat sedih karena Besa Betu harus kehilangan pekerjaan. Ia salah satu dari 2.859 tenaga kontrak yang diberhentikan di awal tahun karena terbatasnya kemampuan keuangan daerah. Padahal sejak pulang merantau dari Malaysia, sudah 15 tahun ia bekerja sebagai penata taman. Gaji Besa Betu 800 ribu tiap bulan dijatah buat cicilan utang di bank sejumlah 785 ribu. Masih lagi 3 tahun.

Tujuh tahun lalu Besa Betu dan Mama Eta nekat mengajukan pinjaman dengan rumah dan sertifikat tanahnya sebagai jaminan untuk biaya syukuran pentahbisan dan misa perdana Pater Vincent, anak semata wayang mereka. Kini ia bertugas sebagai misionaris di Mogincual Keuskupan Nacala Mocambique. Tak soal berutang bahkan punah keturunan. Yang penting mereka bisa mempersembahkan yang paling berharga bagi Tuhan dan Gereja.

Susah memang sudah biasa. Namun, beban utang dan ancaman rumah disita bank bikin galau. Semana Santa makin dekat. Hotel-hotel sudah di-booking habis sejak beberapa bulan lalu. Penginapan susteran dinaikkan 3 kali lipat menjadi 800 ribu per kamar. Juga rumah susun bantuan pemerintah untuk keuskupan dinaikkan menjadi 650 ribu per kamar. Harga yang sulit dijangkau untuk peziarah dari pulau atau wilayah sekitar. Sudah biasa setiap tahun Mama Eta menerima peziarah sekitar belasan orang di rumahnya tanpa dipungut sesen pun. Semana Santa, menurut pesan leluhur, adalah hari baik buat serewi nagi tana.

****

”Beras tinggal satu kali masak. Uang cicilan di bank 2 hari lagi jatuh tempo,” kata Mama Eta mengingatkan Besa Betu. Mama Eta merapikan lilin yang dibuatnya sendiri dari bekas lelehan lilin yang dikumpulnya selama beberapa bulan terakhir.

”Besok kita kedatangan 3 orang, 3 hari hari lagi 9 orang tamu. Beras di pasar sudah naik lagi. Lima belas ribu rupiah per kilo.”

Besa Betu tak mengeluarkan sepatah kata pun. Seperti biasa ia pergi keluar rumah. Mama Eta pun bergegas ke pekuburan untuk pasang lilin dan berdoa. Jiwa-jiwa tersesat menerima terang oleh doa-doa. Dan leluhur suci mendoakan anak-cucunya yang masih berziarah di dunia.

Setelah melipat pakaian dan merapikan peralatan dapur, Mama Eta menunggu Besa Betu yang belum pulang-pulang. Sudah pukul 23.30. Sepi sekali rasanya. Ia membayangkan seandainya anaknya tak jadi Pastor mungkin mereka tak sesusah sekarang. Tinggal mengasuh cucu. Mama Eta segera sadar. Tak boleh ada penyesalan. Harus selalu setia mendukung anaknya menjadi imam Tuhan dengan doa yang tak henti-henti.

”Mama Bunda, ampun salah-dosa kami, ampun salah dosa kami.”

Entah sudah berapa kali kalimat itu keluar dari mulut Mama Eta. Semakin malam, semakin khusyuk ia berdoa. Besok perayaan hari Minggu Ramu di mana Yesus disambut masuk kota Yerusalem. Sambutan mengawali pengkhianatan dan penyangkalan dari muridnya sendiri. Mama Eta harus pergi misa pertama pukul 06.00. Sambil memikirkan besok 3 orang tamu peziarah datang, beras habis, cicilan bulan ini lusa akan jatuh tempo, ia pun tertidur.

Mama Eta kaget pukul 05.00. Spontan ia membuat tanda salib lalu sujud pada foto Mama Bunda. Segera ia keluar mengecek Besa Betu yang tertidur mabuk di Sofa. Ia meraba pipi Besa Betu dengan sedih. Tak tega ia bangunkan suaminya. Bergegas ia ke dapur membuatkan kopi dan pisang goreng. Dengan hati-hati, ia letakkan di meja dan menutupnya dengan tudung saji. Mama Eta meraih handuk dan langsung ke kamar mandi.

Di Gereja Katedral, Mama Eta duduk tepat berhadapan dengan Patung Bunda Maria. Ia berdoa buat anaknya di tanah misi serta para imam, biarawan dan biarawati, suami yang belakangan suka mabuk, tamu peziarah yang akan tiba, kelancaran perayaan Semana Santa serta semua yang sakit dan bersusah.

”Mama Bunda, beras kami habis, cicilan bulan ini besok batas jatuh tempo dan sebentar 3 tamu peziarah sudah tiba di rumah….”

Doa Mama Eta terpotong oleh lagu perarakan ”Hosana Putera Daud” yang dinyanyikan dengan meriah oleh kor dari lingkungan Kristus Salvator. Sepanjang misa Mama Eta coba berkonsentrasi penuh, namun tak selalu berhasil.

Beres misa, sebagaimana biasa Mama Eta membantu menghitung uang kolekte. Waktu makin kasip. Uang belanja belum ada. Ia masih harus ke pasar, pun belum masak buat makan siang. Saat ini ia pegang uang kolekte di tangan. Uang umat, uang paroki, uang gereja. Pinjam rasanya tidak mungkin. Romo Paroki lagi sibuk bersiap mendampingi Yang Mulia Bapak Uskup untuk misa kedua. Ia memejamkan matanya.

”Mama Bunda, saya pinjam pakai uang ini 300 ribu. Begitu dapat uang saya ganti”, katanya dalam hati sambil tangannya menyelipkan uang 300 ribu di saku bajunya.

Mama Eta gemetar. Keringat mengalir dari wajah, leher dan tangannya. Ia menyetor uang yang lain. Menggabungkan dengan yang dihitung oleh Ibu Udis dan Mama Katarina lalu pulang dan terus ke pasar. Pulangnya langsung masak. Sebagian ikan dan sayur dititipkan pada kulkas tetangga. Kulkas Mama Eta rusak dan belum diperbaiki.

Rupanya apa yang dilakukan Mama Eta tadi dilihat oleh Ibu Udis. Hanya dalam hitungan jam tersebar kabar bahwa Mama Eta mencuri uang kolekte.

”Pasti hal itu dilakukannya selama ini. Baru kali ini ketahuan.”

”Anaknya Pastor, Mamanya begitu. Bikin malu saja,” sambung Ketua Lingkungan begitu mendengar cerita dari Mama Katarina.

”Pelayan di Kapela Mama Bunda kalau tabiat macam itu baiknya dipecat saja.”

”Dasar tai terada! Punya Tuhan saja diembat.”

Mendengar istrinya demikian, Besa Betu langsung pergi ke saudarinya di Adonara tanpa memberi tahu Mama Eta. Ketika ke Kapel Tuan Ma semua mencibir Mama Eta. Ia lalu ke Pastoran untuk mengakui dan menjelaskan apa yang diperbuatnya, namun Romo Paroki tak memberi muka. Tetangganya mengembalikan ikan dan sayur yang ia titipkan. Katanya, mereka tak mau simpan barang haram di kulkasnya. Nanti bisa bau rumahnya. Mama Eta hanya menangis. Tangis yang ia sembunyikan dari tamu peziarah yang inap di rumahnya.

Daripada bikin orang tak nyaman, Mama Eta memilih tak bertugas sebagaimana biasanya di kapel. Ia hanya menangis di hadapan foto Tuan Ma di kamarnya.

Mama Eta merasa seorang diri. Tanpa suami dan anak di samping. Bagai pesakit di hadapan tetangga, teman, dan keluarga. Ia mengikuti rangkaian prosesi Jumat Agung dari dalam kamarnya. Doa, ratapan, nyanyian terdengar jelas dari pengeras suara. Mama Eta merasa bagaimana hati Mama Bunda mengikuti jalan salib putranya. Anak semata wayang jadi musuh banyak orang. Musuh agama dan negara. Dihukum mati dengan cara disalib sebagai penjahat. Mama Bunda merasakan setiap hinaan, cercaan, siksa yang dialami sang putra. Setia sampai memeluknya dalam keadaan tak bernyawa setelah diturunkan dari salib. Tak ada tempat buat pemakaman. Hanya seorang Yusuf dari Arimatea yang merelakan makam keluarganya bagi kubur sang putera. Semua disimpan dalam hatinya.

”Mama Bunda…”

Air mata Mama Eta terus mengalir.

***

Lewotala, Maret 2023

Catatan: Tuan Ma: Bunda Maria Ibu Yesus

Mama Bunda: Sapaan (akrab) orang Larantuka terhadap Tuan Ma

Semana Santa: Pekan Suci dalam rangkaian perayaan Paskah

Korke: Rumah adat kampung suku Lamaholot

Serewi nagi tana: Melayani/mengabdi kampung halaman

Minggu Ramu: Minggu Daun-Daun

Tai terada: Tak punya apa pun (secara materi)

***

Silvester Petara Hurit. Alumnus Jurusan Teater STSI Bandung (ISBI sekarang). Menulis cerpen, esai, dan lakon. Mendirikan Nara Teater. Bergiat mengembangkan iklim teater dan sastra di Flores Timur NTT.

Trie Aryadi Harijoto, lahir di Bandung, 1984. Pendidikan: 2002 Seni Grafis FSRD ITB. Aktif sebagai seniman di Bandung. Sejak 2005 hingga 2023 terlibat dalam bebebrapa pameran, antara lain pameran bertajuk Preliminaries di Orbital Dago Bandung tahun 2023 dan pameran Human + Space Galeri di Soemardja, Bandung tahun 2005.

***

(2)

Tak Dinyana

Oleh: HOTMA DI HITA L TOBING, 29 April 2023

Dengan semangat pemuda itu pamit kepada ibunya. Siap-siap mau pergi ke Kopeda menemui Juwita pujaan hatinya. Kemudian Hendra sudah ada di dalam bis mini Sampagul, meninggalkan Kopela menuju Medan. Kotanya berjarak 119 km dari Kopela ke kota Kopeda. Angkutan berisikan penumpang: tua dan muda, menembus jalan penuh pengkolan. Lagu-lagu karaoke-nostalgia mengiringi perjalanan mereka. Indah nian lagu-lagu yang diputar. Pikiran Hendra jauh melayang ke Juwita, gadis yang akan ditemuinya di Kopeda.

Hendra menyadari bahwa sudah waktunya mengakhiri masa mudanya. Maka sejak Juwita dikenalnya delapan bulan lalu di Jakarta, mereka kerap makan siang bersama karena kantor mereka berdekatan. Bicaranya sopan dan sikapnya yang tegas, kerjanya lugas dan tuntas membuat orang segan. Lagi pula dia mau pula dikunjungi tiap malam Minggu. Karena itu dia semakin terpikat. Begitulah anggapan Hendra pada mulanya. Paras Juwita ayu, tawanya renyah. Hendra acap mengajaknya bercanda ria dan bincang tentang masa depan. Di pikiran Hendra bahwa Juwita-lah calon istrinya kelak. Betapa tidak, Juwita bekerja di perusahaan penerbangan keren. Dapat fasilitas gratis naik pesawat dua kali setahun. Orangtua dapat diskon 75 persen sekali perjalanan. Enak bukan? Begitulah angan-angan Hendra.

Suatu malam Hendra pernah mengatakan serius dengan Juwita. Dari pergaulan mereka selama ini, Hendra terus terang menginginkan Juwita menjadi ibu dari anak-anaknya, dan menjadi menantu ibunya. Sudah waktunya mereka berbicara lebih lanjut kepada orangtua.

”Jadi maksudnya serius nih? Hendra mau melamarku? Begitu maksudmu?” tanya Juwita.

”Ya, jangan lama-lama lagilah. Buat apa lagi kita buang-buang waktu,” jawab Hendra.

”Datanglah ke Kopeda pada awal tahun baru ini. Kita bertemu dengan ibuku secara pribadi. Aku ini milik ibuku. Semoga ibuku setuju. Selanjutnya mari kita lihat,” kata Juwita.

”Ya tanggal satu malam Januari, saya janji datang ke rumahmu.”

Sebagai PNS di masa itu. Bulan Desember, Hendra mengambil cuti akhir tahun pulang ke Sibolga, Sumatera Utara, melalui kapal laut KM Gunung Rinjani. Dia akan berbicara kepada orangtua Juwita, bahwa dia mau menikahinya. Karena itu pada malam Tahun Baru dia telah ungkapkan kepada ibunda tentang calon menantunya. Hendra ingat tadi malam perkataan ibunya.

”Sudah berapa jauh kau mengenalnya, Hendra? Apa buktinya dia mencintaimu?”

”Kau tak pernah cerita. Terbaik adalah dia tidak sayang kepadamu saja. Tetapi sayang kepada keluarga. Jangan langsung percaya begitu saja. Hati-hati, Nak. Bila tak berhasil. Cari yang lain.”

”Percayalah, Inang. Juwita pastilah jadi calon menantumu yang baik.”

Memang ada beberapa pesan teman-teman Hendra di Jakarta, memberi saran. Konon Juwita itu hobi main kartu remi Zorro semalaman. Tak peduli main kartu dengan siapa saja. Suka ke diskotek sampai pagi. Kabarnya dia itu wanita berpantat bensin. Tetapi apa pun komentar teman-temannya. Hendra yakin segala kebiasaan masih muda dapat diubah setelah menikah nanti. Apa pun kata orang tentang gadis itu, Juwita tetaplah pilihannya. Tetap melangkah dengan jatmika.

Pukul 18.30 dia tiba di rumah kekasihnya itu Kopeda. Angin berembus dingin. Hendra mengancingkan jaketnya mengurangi rasa dingin. Sepi sekali suasana sekitar. Hendra mengetuk pintu. Tiada yang menyahut. Kembali dia ketuk. Kali ini lebih keras. Lalu lampu menyala. Pintu terbuka. Seorang ibu sepuh berjaket biru tersenyum padanya. Seorang gadis remaja ikut mendampinginya.

”Horas, Inang. Selamat malam,” sapa Hendra. Mereka saling bersalaman.

”Selamat malam. Gerangan siapakah yang datang,” sembari memperbaiki letak kacamatanya.

”Saya Hendra, Inang. Ompung Taronggal, kan? Saya temannya Juwita dari Jakarta.”

”Ya betul, saya Ompung Taronggal. Langsung dari Jakarta-kah?”

”Tidak, Inang. Ke Kopela dulu ber-Tahun Baru dengan keluarga,” jawab Hendra.

Setelah berbincang sekejap, ibu itu langsung pergi ke dapur. Sehingga memberi waktu bagi Hendra memandang sekitar. Dinding yang penuh dengan foto-foto keluarga. Namun, matanya tiba-tiba terbelalak melihat sesuatu. Dia langsung berdiri menuju dinding di mana benda itu dipajang. Sebuah jam dinding dan etiket dengan cap berwarna putih lusuh masih tertempel di bagian dalam jam itu. Si ibu mempersilakan tamu mencicipi dodol, kembang loyang, dan minuman panas.

”Apa yang kau lihat, Nak?” tanya si ibu. Hendra menjadi kaget.

”Maaf, Inang. Jam dinding itu saya ingat betul,” imbuhnya.

”Terus apa yang menarik perhatianmu di jam dinding tadi,” selidik tuan rumah.

”Oh itu, Inang. Karena pada jam dinding itu dan merek pembeliannya.”

”Oh begitu ya? Tiga puluh tahun yang lalu,” kata si ibu.

Tapi karena gayanya Hendra bercerita. Akhirnya Ompung Taronggal itu ingat akan jam dinding yang dibelinya di Kopela. Jadi ceritalah Hendra, ketika masa SMP dulu membantu di toko milik orangtuanya tiga puluhan tahun di Kopela. Sementara si ibu kala itu adalah pedagang kain antarkota. Dalam pikiran Hendra, ini bisa jadi suatu pertanda akan mulusnya rencana, menikahi Juwita.

Sementara Hendra sudah mulai curiga karena Juwita tidak nongol-nongol batang hidungnya. Lagi keluar rumahkah? Atau lagi tidur. Di dalam hatinya timbul tanda tanya besar. ”Ngomong-ngomong kita sudah lama bicara,” kata Hendra.

”Oh ya. Apa maksud kedatanganmu Nak kemari?”

”Tapi ya dari tadi Juwita kok tidak muncul, Inang. Saya datang untuk ketemu Juwita.”

”Oh Juwita ke luar kota, Nak,” kata ibu dengan tenang. Tapi pemuda itu mulai terperanjat.

”Ke luar? Sudah lama ke luar kotanya, Inang?” Hendra makin heran.

”Terus terang. Saya datang ke Kopeda ini dan bertemu dengan Inang secara pribadi. Mau bicara serius tentang rencana pernikahan kami,” kata Hendra.

Wajah ibu semakin heran dan bingung. Jantungnya berdegup kencang.

”Saya tidak tahu sama sekali rencana itu,” jawabnya sambal geleng-geleng kepala.

”Itulah sebabnya saya datang ke Kopeda ini, Inang. Jadi nanti, keluargaku akan bertemu dengan keluarga di sini,” kata Hendra dengan tegas.

”Mau bertemu keluargaku dan keluargamu?” tanya ibu itu heran.

”Ya. Betul sekali, Inang. Saya kira sudah diberi tahu Juwita, Inang.”

”Wah Juwita. Permainan macam apa yang dilakukan putriku? Sungguh tak dinyana.”

”Ke luar kota dengan siapa Juwita?”

”Ya dengan pacarnya, Liberti, pergi ke kota turis,” kata ibu itu terus terang.

”Dengan Liberti, pacarnya?” ucap Hendra emosional. Tak menyangka jawaban sang ibu.

”Mereka sudah berhubungan lama,” ucap sang ibu lagi.

Kesal rasanya bagi Hendra. Sungguh tak dinyana. Seakan-akan dipermainkan Juwita. Mengapa ini bisa terjadi. Lalu si ibu memanggil gadis remaja yang sejak tadi berada di dapur.

”Oh Salmina. Salmina.”

”Ya, Ompung,” jawab gadis remaja itu sigap.

”Tolong dipanggil Nan Toho tukang husuk di sebelah. Bilang cepat suruh kemari.”

”Maaf, Inang. Apakah mereka masih lama pulang?” tanya Hendra.

”Titi… dak tahu ya, Nak,” kata ibu itu terbata-bata, sambil menekan dada.

”Saya jadi pusing, Nak. Jantung saya kambuh. Tolong! Tolong saya.”

Tiba-tiba pintu terbuka dan seorang ibu masuk menemui Ompung Taronggal. Mereka berdua tampak bicara serius. Ompung Taronggal menekan dadanya. Wajahnya memelas.

Dia dibaringkan segera ke sebuah rusbang, sebuah tempat tidur di ruang tamu itu. Nan Toho tampaknya segera mau meng-husuk. Akhirnya orang tua itu berkata dengan terbata-bata.

”Tolong tinggalkan saya, Nak Hendra. Maaf tak sanggup memikirkan hal ini. Maafkan perbuatan Juwita.”

”Ya benar itu, Nak. Saya mau urut Ompung Taronggal biar cepat sembuh,” kata Nan Toho.

”Apakah kita tidak bawa ke rumah sakit, Inang? Biar saya ikut bantu,” kata Hendra.

”Untuk ini, Anda tidak usah ikut campur dulu. Mengerti bukan?” kata Nan Toho lebih tegas.

Hendra mulai resah gelisah. Tidak menyangka akan mengalami hal ini. Tetapi dia harus terima kenyataan. Lagi pula sudah ada orang lain bersama mereka. Soal Juwita nanti dulu. Ingin segera meninggalkan kedua ibu itu. Hendra pun pamit dan segera kembali ke losmen tempat dia menginap.

Kemudian Hendra segera pergi ke kafe. Memesan minuman hangat. Mencari meja yang sepi. Dia menghindari gerombolan orang di tempat itu.

Dia mencium minuman keras. Mereka bernyanyi dengan diiringi pemain gitar. Meski tak pas, dengan suara fals. Mereka bernyanyi lagu-lagu masa kini.

Baru duduk sebentar, seorang lelaki sepuh menghampiri Hendra.

”Kok sendiri, Lae.”

”Ya biasalah, Lae,” jawab Hendra. Dan lalu menatap lelaki tua itu.

”Kok wajahmu bermuram durja, Nak? Apa yang terjadi? Nama saya Ompung Saurdot.”

Timbul kaget dan tetap diam seribu bahasa. Lelaki itu menyulut rokoknya dengan tenang.

”Baru berantem dengan pacar, ya,” langsung to the point pula.

Karena didesak, Hendra pun berterus terang tentang apa yang terjadi. Setelah memesan minuman kamput, lelaki sepuh itu kemudian bercerita tentang kehidupan di dunia. Asyik sekali bercerita orang tua itu. Tetapi sesekali dia batuk-batuk.

”Terus. Sudah berapa puluh juta rupiah, uang kau berikan kepada dia,” lelaki itu menyelidik.

”Tidak ada, Lae. Hanya saya kecewa sekali,” terang anak muda itu sejujurnya.

”Nah belum ada bukan! Hanya kecewa saja!” lelaki itu lalu merentangkan kedua tangannya. ”Ya sudahlah. Pulanglah kau segera ke kampungmu. Cari yang lain aja,” kata lelaki sepuh itu.

”Diskusilah dengan ibumu. Doa ibu pasti manjur,” sambil menepuk-nepuk bahu Hendra.

Dengan langkah buru-buru lelaki itu segera pergi ditelan malam. Hendra diam seribu bahasa. Dia merenung, betul juga. Kecewa cinta jangan dibawa minuman keras. Benar juga kata inang pangintubu bila gagal. Jangan kecewa. Jodoh takkan ke mana. Mengenai Juwita. Nantilah diselesaikan di Jakarta saja. Buat apa dia terlalu memikirkan gadis yang tidak jelas. Bagaimanapun dia harus dapat restu dari ibunda tercinta.

Besok paginya, Hendra jalan-jalan ke pelabuhan danau Kopeda. Dinikmatinya pemandangan yang belum pernah dilihatnya itu. Anak kapal menurunkan barang dagangan: bawang merah, kacang tanah, cabai merah, asam, kepundung. Menaikkan barang kelontong, sembako, barang-barang kebutuhan sehari-hari ke atau dari atas kapal. Pedagang-pedagang dari Bakara, Tipang, Nainggolan. Anak-anak kecil pun berlomba mencari uang logam yang dilemparkan ke dalam Danau Toba.

Di Jakarta Hendra mau menemui Juwita. Tetapi selalu tidak berhasil. Ditemui ke tempat kos. Sudah pindah kos katanya. Ditelepon ke Kopeda, tidak diangkat-angkat. Suatu ketika, diangkat. Oleh seseorang mengatakan salah sambung. Menurut teman-teman sekantor, Juwita lagi diklat ke luar negeri.

Karawaci-Cinere-Banten, 6 April 2023

Catatan:

– Kopela: kota pelabuhan laut

– Kopeda: kota pelabuhan danau

– Inang: ibu

– Ompung: nenek

– Meng-husuk: memijat

– Lae: ipar

– Kamput: kambing putih

– Inang pangintubu: ibu yang melahirkan kita

***

Hotma Di Hita L Tobing, lahir di Tarutung, 8 Juni 1959. Alumnus dari STIA LAN, pensiunan PNS. Menikah dengan TSSU Siringoringo. Telah dikarunia tiga anak dan seorang cucu. Di masa mudanya menulis puisi, cerpen, dan artikel dalam bahasa Inggris di buletin IEC, Hello English Magazine, The Indonesia Times. Sebanyak 20 puisi, sejumlah cerpen, dan artikel dalam bahasa Inggris dimuat di Tintota.com di Australia dan Faithwriters.com. Cerpennya dimuat di Analisa, SIB, Koran Sindo, Jurnal Medan, Mimbar Umum, majalah Suara HKBP, SP Immanuel, SP INA. Cerpennya dimuat di Antologi Rebana 1 (2006), Rebana 2 (2007), diterbitkan harian Analisa, Medan. Kumpulan cerpen Perempuan di Kapal Terakhir (2012) diterbitkan LeutikaPrio, Yogyakarta.

***

(3)

Nyanyian Maritim Nusantara

Oleh: ELIZABETH GABRIELA, 27 April 2023

Hari Selasa, malam datang lebih cepat. Bulan separuh bulat menggantung tinggi dengan taburan debu-debu bintang mengelilinginya. Awan tipis diarak angin layaknya sebuah karnaval, menghasilkan bayangan besar-besar di bawah pepohonan. Gendis menatap suaminya yang sudah siap dengan seragam kebanggaannya, Bisma baru saja dilantik bulan lalu.

Bisma mengambil topi putih berhias gambar jangkar di bagian atas, dipasangkannya ke kepala istrinya seraya bernyanyi kecil, ”Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung samudra, menerjang ombak tiada takut!”

”Suamiku seorang pelaut, gagah berani, tak kenal takut!” Gendis mengganti liriknya.

Bisma nyengir, ”Aku akan berlayar selama enam hari.”

Gendis mengangguk, mengantar sang suami ke depan rumah.

”Tunggu aku ya,” Bisma mengecup kening Gendis.

”Pasti Mas,” Gendis melambai kepada Bisma yang mulai menghilang di balik mobil jemputan. Namun, Bisma kembali lagi, dia berjongkok sedikit agar tingginya setara dengan perut istrinya yang mulai membuncit. Diciumnya perut Gendis. ”Kalian harus menungguku.”

Gendis menatap Bisma sebentar, mengusap pipinya sayang. ”Selalu.”

”Sampai kapan pun?” Bisma bangkit, memberikan jari kelingkingnya.

Gendis balas mengaitkan kelingkingnya juga. ”Selamanya.” Lalu dipeluknya Bisma erat, ”Sekarang laksanakanlah tugasmu prajurit bangsa!”

Barulah setelah itu Bisma pergi, ”Aku akan kembali. Sampai jumpa!”

Hidup Bisma didedikasikan untuk bersisian dengan Ibu Bumi. Bisma masih mengingat pertama kalinya ia melihat sebuah kapal berlabuh di dermaga dekat tempat tinggalnya saat masih kecil. Kala itu matahari baru saja mulai terbenam, pantulan dari warna jingga tua bercampur kuning yang hampir redup menerangi badan kapal. Hadir sekelumit rasa yang tak tergambarkan di dadanya, Bisma jatuh cinta kepada laut. Ia begitu mencintai lautan hingga ingin menjadi salah satu dari bagiannya, dari situ ia bersumpah kepada dirinya sendiri akan menjaga sang Ibu Bumi milik Nusantara sampai kapan pun. Maka di sinilah Bisma bersama Baladewa-210421.

”Selamat pagi Komandan!” kelima jemari tangan kanan Bisma terangkat menuju pelipis.

Komandan Sutasoma mengangguk, ”Serda Bisma, kau terlihat sangat bersemangat.”

Di sudut lorong muncul Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Heru. ”Cuaca baik?”

”Semuanya baik,” Komandan Sutasoma membuat hormat, menjawab.

Baladewa-210421 berdiri kokoh di atas perairan Pulau Dewata bagian utara. Kokoh, siap untuk menjalankan latihan perang dalam rangka penguatan pertahanan negara.

”Kondisi laut bisa diprediksi, tapi itu bukan suatu kepastian. Selalu siaga dan berhati-hati,” seru Laksamana Heru yang kemudian pergi ke ruang monitor, ”sampai jumpa lagi Prajurit!”

Rabu subuh, langit bagai penuh permata. Angkasa diterangi bintang gemintang kekuningan yang menciptakan konstelasi megah pada latar belakang semesta yang kosong. Bintang-bintang itu berserakan di antara dua yang tak terbatas: laut dan langit.

Bayu, sesama serda, melambaikan tangan kepada Bisma. ”Hei Bisma, kemari!”

”Pagi,” Bisma balas menyapa. ”Apa yang terjadi? Wajahmu terlihat penuh kebahagiaan?”

Bayu tersenyum sangat lebar, ”Kekasihku menerima lamaranku. Kami akan menikah setelah aku pulang!”

Selalu begitu, setiap hendak berlayar pasti ada saja cerita-cerita menyenangkan untuk memulai pelayaran.

”Lapor Komandan, Baladewa-210421 sudah siap!” Mayor Arya datang.

Komandan Sutasoma menatap anak-anak buahnya, ”Kenapa kalian semua terlihat senang sekali hari ini?”

Mayor Arya nyengir, ”Istri saya baru saja melahirkan.”

Bisma ikut menjawab, ”Hari ini kehamilan istri saya menginjak usia tiga bulan.”

Sang Komandan mengucapkan selamat sekilas, lalu ia juga bercerita sedikit, ”Putri sulung saya akan diwisuda minggu depan.”

Percakapan singkat tak pernah absen sebelum mengarungi samudra. Menjadi tentara angkatan laut memberikan banyak kesamaan di antara para anggota maritim. Satu, mereka memiliki cinta tanpa batas terhadap daerah kelautan Nusantara. Dua, tali-temali kekeluargaan yang terjalin erat. Tiga, dedikasi tinggi tidak hanya terhadap bangsa, tapi juga kehidupan rakyat di dalamnya.

Hari ini Baladewa-210421 akan membawa 53 prajurit untuk berlatih seperti hari-hari sebelumnya. Setelah semua awak siap di posisi masing-masing, sedikit demi sedikit badan kapal perang turun dari permukaan, masuk ke dalam air, dan meninggalkan deburan ombak yang mencium bibir pantai.

”Izin turun ke kedalaman 13 meter,” Mayor Arya berucap kepada radio.

”Izin diterima,” balas suara tim penjejak.

Semuanya berada dalam keadaan baik. Akan tetapi, mendadak kapal terasa lebih berat dari seharusnya. Sebuah getaran datang mengguncang seisi kapal.

”Ada apa?” Mayor Arya menatap rekan-rekannya, ”periksa seluruh bagian kapal!”

Gagang periskop yang Bisma pegang juga bergetar. Setelah itu guncangan semakin hebat.

***

Hampir jam empat subuh ketika Roni yang bertugas menjadi salah satu bagian dari tim penjejak sea rider tidak menemukan lampu pengenal Baladewa-210421. ”Di mana mereka?”

Laksamana Heru bergegas melihat layar, seharusnya sekarang mereka sudah meminta otorisasi untuk penembakan torpedo. Namun, periskop kapal lenyap dari pandangan. ”Baladewa-210421 apakah kalian mendengar aku?” ia mengambil mikrofon.

Tidak ada jawaban.

Laksamana Heru dan seluruh tim penjejak terus memanggil, tapi sampai pukul empat tetap nihil. ”Radio kita terputus,” Roni menatap layar pemantau yang menjadi hitam.

Lima belas menit setelah itu helikopter diterbangkan, tak ada hasil. Mendekati pukul tujuh akhirnya Laksamana Heru membuat pernyataan, ”Baladewa-210421 hilang kontak. Tunda semua latihan, sekarang kirim pasukan untuk mencari putra-putra bangsa kita!”

***

Laut, si Ibu Bumi memang begitu indah, tapi juga mematikan dengan sejuta misteri mahaluas di baliknya. Perairan permukaan setenang kaca, tanpa riak sedikit pun, tapi nun jauh di bawahnya tiada arus yang dapat dikendalikan. Lampu di seluruh kapal berkedap-kedip, tanda ada yang tak beres. Guncangan-guncangan tadi sudah berhenti, tapi badan kapal menjadi miring.

”Tetap bertahan di posisi masing-masing! Kita tunggu bantuan datang!” Komandan Sutasoma berusaha menghubungi radio yang sudah terputus.

Seluruh awak kapal mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk bertahan. Namun, gelombang kedua hadir. Kali ini satu, tapi sangat kuat. Gelombang soliter menghantam, keseimbangan semakin kacau seiringan dengan tekanan di bawah laut yang terus membesar.

”Berapa lama lagi kita dapat bertahan?” tukas Bisma.

Kondisi di dalam kapal mulai pengap, badan Bayu bercucuran keringat dingin. ”Tujuh puluh dua jam jika listrik tak mati.”

Akan tetapi, itu tidak berarti apa pun karena arus kuat dari bawah laut kian mengencang. Momentumnya berlangsung dalam sekon yang tak terhitung, posisi kapal terus semakin miring. Bunyi partikel yang terlepas dari luar bercampur dengungan akibat tekanan air. ”Kenakan baju pengaman!” teriak Mayor Arya.

Kadang ada saat di mana waktu tidak dapat berlabuh pada satuan hitung mana pun, saat itu waktu tidak berarti banyak karena agaknya sang Waktu seolah menyatakan bahwa mereka hanya bisa sampai di sini. Keadaan di dalam kapal menjadi gelap, lampu mati, hanya menyisakan lampu darurat. Keadaan kaos, teriakan, jeritan bercampur dengan bunyi air. Menarik satu sama lain agar setidaknya tetap melekat pada apa pun yang bisa dijadikan pegangan. Komandan Sutasoma terbanting ke belakang, merosot di atas lantai.

”Komandan!” Bisma menariknya, ”bertahanlah!”

Komandan Sutasoma menggeleng, itu bukan berarti ia menolak pertolongan Bisma, tapi karena ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan diri.

Di antara bilik-bilik ruang sempit badan kapal, para awak berada dalam posisi tidak karuan. Ada yang tiarap sambil mencengkeram bagian bawah kursi, berpegangan pada tiang, berlutut karena terjatuh. Tangisan serta doa terucap di bibir dan hati. Kecepatan los. Kapal terjun bebas, terus melesat dan mereka semua tahu…, tidak ada jalan keluar.

Terlintas di benak Bisma, wajah Gendis dan bayi mereka yang tak akan pernah dapat ia lihat. Mayor Arya tidak akan bisa mendampingi pertumbuhan anaknya. Cinta Bayu terhadap calon istrinya yang ia bawa ke dasar laut. Komandan Sutasoma yang tak akan hadir di hari wisuda putri sulungnya. Semua kasih dari 53 prajurit kepada orang-orang yang mereka cintai. Terlepas dari segalanya, seluruh awak Baladewa-210421 berharap mereka masih memiliki kesempatan untuk menjaga lautan Nusantara untuk waktu yang lebih lama. Namun, memang inilah risiko sebagai abdi negara di atas atas nama cinta terhadap Tanah Air.

”Lapor Komandan, oksigen akan segera habis,” Bisma membaca alat pengukur udara.

Komandan Sutasoma membalas dengan senyuman.

”Kenapa Komandan tersenyum?” tanya Bayu yang berpegangan di salah satu panel pintu.

”Saya memulai pilihan menjadi prajurit lautan Nusantara dengan senyuman, maka ketika akhir datang saya juga akan tersenyum,” katanya.

Mayor Arya ikut tersenyum, ”Ini bukan akhir. Tidak akan ada akhir untuk kita karena setelah ini kita akan berlayar untuk selamanya.”

Komandan Sutasoma menatap seluruh awak, ia membuat hormat. ”Terima kasih.”

Serentak, semua membalas hormat. Lalu Bayu menyiulkan sebuah melodi. Mendengar rangkaian tangga nada itu, bibir Bisma bernyanyi bersama semua prajurit:

”Padamu negeri kami berjanji

Padamu negeri kami berbakti

Padamu negeri kami mengabdi

Bagimu negeri jiwa raga kami”

Air asin mendobrak. Pintu-pintu terlepas, jendela yang bocor kini pecah. Di bawah kedalaman 830 meter dari permukaan air laut, Baladewa-210421 terus berlayar menuju keabadian.

***

Percakapan singkat tak pernah absen sebelum mengarungi samudra. Menjadi tentara angkatan laut memberikan banyak kesamaan di antara para anggota maritim. Satu, mereka memiliki cinta tanpa batas terhadap daerah kelautan Nusantara. Dua, tali-temali kekeluargaan yang terjalin erat. Tiga, dedikasi tinggi tidak hanya terhadap bangsa, tapi juga kehidupan rakyat di dalamnya.

Dari ufuk timur sampai ufuk barat, kemilau surya menyambut. Nuansa warna hitam berubah menjadi warna-warna kilau menyala pada lapisan cakrawala, memantul bagai jutaan prisma. Sebuah kapal muncul di atas garis pemisah antara langit dan bumi. Baladewa-210421 telah berlabuh di dermaga pada dimensi tanpa batas, kekekalan di antara awan-awan keabadian tabir semesta. Pintu kapal didorong terbuka oleh Mayor Arya, luapan cahaya terang benderang menyapa. Bersamaan semuanya melangkah keluar, mereka menjejak di atas genangan bagai kaca. Gumpalan awan halus berwarna oranye lembut dan merah muda mengelilingi ruang kekal tersebut.

Komandan Sutasoma membenarkan posisi topinya, ”Ayo kita jaga terus lautan Nusantara untuk selamanya!”

”Siap, laksanakan!” sahut semua awak. Kemudian dalam suka cita penuh cinta menjaga Tanah Air, mereka berlarian menyambut cahaya tersebut.

***

Mereka yang tenggelam di dalam perairan semesta akan terus menghuni ruang semesta dalam misi menjaga samudra Nusantara.Namun, sesungguhnya mereka tak pernah benar-benar pergi karena jiwa mereka tetap hidup dalam setiap jengkal Tanah Air. Entah itu pada dimensi yang tersentuh atau yang tidak, cinta para prajurit akan selalu berlayar.

Di belahan dimensi yang lain, Laksamana Heru berdiri di atas sebuah podium, wajahnya dibasahi air mata. ”Kapal Baladewa-210421 dinyatakan telah melakukan patroli abadi bersama 53 awak di dalamnya.”

**

Kisah ini terinspirasi dari tragedi tenggelamnya kapal KRI Nanggala 402 yang tenggelam pada 2022.

***

Elizabeth Gabriela merupakan mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara yang baru lulus tahun 2022. Saat ini ia bekerja di United Nations Development Programme (UNDP). Ia memiliki hobi menulis sejak kecil, Elizabeth bermimpi bahwa suatu saat tulisannya bisa diangkat ke layar lebar dan menginspirasi banyak orang.

***

(4)

Kutukan Kartu Lebaran

Oleh: KARISMA FAHMI Y, 27 April 2023

Murni tak pernah menyangka ia akan membaca kembali kartu Lebaran di malam Lebaran seperti ini. Ia seperti dihujani doa. Bibirnya terkatup menahan senyum yang tak dapat menahan isi perasaannya. Dibukanya satu per satu kartu-kartu berisi tulisan cakar ayam dan gambar warna-warni yang ditempel acak itu dengan mata berkaca. Sesekali ia tersenyum membaca puisi, doa, atau pula ungkapan sederhana yang ada di kartu-kartu itu.

”Gunting bagian bawah, lalu dilipat seperti ini…,” suara Murni menggema di ruang kelas. Ia menggunting kertas dengan cermat. Anak-anak di kelas sibuk mengukur dan melipat kertas. Kelas menjadi hening, hanya terdengar suara gunting dan beberapa anak yang sibuk bertanya-tanya pada yang lain untuk mengejar.

”Begini, Bu?” Evi mengangkat kertasnya.

”Iya. Dirapikan lagi!” kata Murni menoleh sebentar, lalu kembali mengelilingi kelas, memperhatikan satu per satu kartu buatan anak-anak itu. Sesekali ia merapikan dan membantu tangan-tangan mungil itu meluruskan lipatan dan guntingan.

Selama bulan Ramadhan sekolah tidak mewajibkan pelajaran penuh. Beberapa jam pelajaran digeser menjadi kegiatan ibadah dan prakarya seperti membuat kartu ucapan Lebaran. Murni merancang kartu dua dimensi itu untuk dua jam pelajaran. Kartu ucapan sederhana dengan guntingan gambar dari kertas koran atau majalah bekas, seperti diorama. Anak-anak mengikutinya dengan semangat.

”Bu, kartu ini untuk apa?” tanya Mutia sambil terus sibuk menempel gambar dan merapikan garis pinggiran kartu.

Murni terdiam lama memikirkan jawaban yang tepat untuk pertanyaan Mutia. Ia benar, saat ini kartu Lebaran sudah bukan lagi hal yang biasa dilakukan orang untuk mengucapkan selamat Idul Fitri atau meminta maaf. Di toko-toko sekalipun, sudah jarang ia temukan kartu Lebaran. Ucapan selamat berlebaran akan secara langsung disampaikan melalui pesan singkat atau bahkan jejaring sosial yang lebih mudah, murah, dan praktis. Sedang di daerah terpencil ini, orang hanya merayakan Lebaran dengan bersalam-salaman, berkumpul dengan saudara sekampung, atau bertukar masakan dan ketupat. Tak ada yang mengirim kartu ucapan.

”Silakan menulis puisi, doa, atau ucapan di kartu kalian. Kalian bisa mengirimkan kartu itu untuk orang tua atau untuk orang yang kalian sayangi,” katanya.

Anak-anak pun menurut. Kelas yang tadinya riuh kini kembali hening. Anak-anak mulai menunduk menulisi kartunya. Beberapa anak tampak sedang berpikir keras.

Murni tersenyum memandang tatapan polos anak-anak di kelas itu. Tiga tahun sudah ia menghabiskan waktunya mengajar di sekolah itu, sekolah dasar yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Sekolah itu hanya memiliki beberapa ruangan kelas. Tidak semua murid mengenakan seragam atau juga sepatu. Hanya beberapa di antara mereka yang mengenakan seragam lengkap. Sebagian besar masih mengenakan sandal atau bahkan tak mengenakan alas kaki sama sekali.

Menjadi guru bukan cita-citanya. Cita-citanya menjadi bidan harus kandas karena biayanya yang tinggi. Namun kini, ia begitu menikmati dunianya. Dunia anak-anak yang berwarna-warni, yang selalu mengingatkan dirinya akan kehangatan masa kanak-kanaknya yang riuh.

”Bu, kapan kartu ini boleh diberikan?” suara Mutia kembali mengisi kelas.

Murni kembali terdiam. Ia sendiri tidak tahu kapan waktu yang tepat untuk memberikan kartu itu.

”Saat malam takbiran,” katanya.

”Mengapa lama sekali? Kalau pulang sekolah nanti diberikan, boleh?” tanya Husna, siswa yang paling manja.

Pertanyaan Husna membuatnya terdiam lama. Sebuah kenangan kembali melintas di kepalanya. Lagi-lagi bibirnya mencoba tetap tersenyum. Di dadanya bergemuruh badai besar.

Sebentar lagi Lebaran tiba. Sejak kecil ia terbiasa menantikan malam Lebaran dengan dada berdebar penuh kegembiraan. Malam Lebaran adalah peristiwa yang selalu dinantikan Murni dan keluarganya. Banyak hal yang akan mereka lakukan untuk menyambut hari raya. Seluruh keluarganya, ayah, ibu, kakak, serta adiknya akan berkumpul di ruang makan untuk membuka hadiah dan parcel yang mereka terima saat takbir pertama berkumandang pada malam itu.

Ayahnya pegawai bagian pencatatan di kantor pemerintahan. Sebagai PNS, setiap menjelang Lebaran ayahnya selalu pulang membawa parcel dari kantor. Meski parcel itu diterimakan tiga hari sebelum lebaran, namun ayahnya selalu bersikeras untuk membukanya di malam takbiran. Dalam hati Murni menyimpan penasaran dengan isi kardus yang tertutup rapat itu. Kardus bergambar masjid itu bertuliskan: Selamat Hari Raya Idul fitri, Minal Aidzin Wal Faizin, Mohon maaf lahir dan batin. Tulisan itu membuat hatinya berdebar mengingat bayangan-bayangan hari Lebaran.

Mereka berasal dari keluarga pas-pasan. Dengan gaji PNS di masa Orde Baru yang tak seberapa, ayahnya harus mencukupi dan menyekolahkan Murni dan tiga saudaranya. Ibu Murni pun seperti ibu-ibu yang lain di desanya, ibu rumah tangga biasa yang sesekali menerima pesanan jahitan untuk menambah penghasilan. Pesanan jahitan pun hanya akan ada ketika tahun ajaran baru, itu pun tidak terlalu banyak. Untuk menambah penghasilan yang lain, mereka masih memiliki dua petak sawah yang masih bisa ditanami sebagai tambahan kebutuhan sehari-hari.

Mendekati Lebaran, teman-teman Murni sering bercerita mengenai kue-kue yang telah disiapkan di rumah mereka untuk menyambut Lebaran. Isi parcel biasanya akan ikut menghiasi meja mereka untuk menyambut tamu. Namun, ayahnya tetap bersikeras untuk membukanya pada malam takbiran sehingga ia tak bisa bercerita pada teman-temannya apa saja kue-kue yang ada di rumah. Seperti Ranti, tetangga sebelah rumah, bercerita ia dan ibunya membuat kue kering dengan hiasan cengkeh di atasnya, atau Maryam, yang menyiapkan nastar buatan ibunya, atau pula Rahma yang menghabiskan waktu seharian untuk membuat kue mawar.

Murni tak bisa menceritakan apa-apa kecuali kacang bawang dan kacang telur buatan ibunya. Kacang bawang dan kacang telur bukan makanan istimewa. Setiap orang di desanya menanam kacang di kebun. Dan memang, kacang-kacang itu sengaja disisihkan ibu untuk persiapan Lebaran.

Murni selalu gelisah menunggu ayahnya pulang dari masjid, dan begitu ayahnya pulang, mereka pun menyerbu meja makan. Ayah akan meletakkan kardus parcel di salah satu kursi makan. Ada satu lagi kebiasaan yang mereka tunggu. Mereka telah bersiap untuk berlomba mengambil apa saja dari dalam kardus. Begitu isi kardus terbuka, kakak dan adik Murni berebut menjumput sesuatu dari dalam kardus. Siapa cepat dia dapat, adalah prinsip ketika berebut isi parcel.

Mereka akan memegang benda yang diperolehnya dan saling berpandangan, melihat apa saja yang diperoleh dari dalam kardus. Adiknya membawa sebungkus kotak permen berbentuk ketupat dan kaleng sarden. Abangnya memegang kaleng biskuit dan sekotak teh celup, kakak perempuannya memegang gula di tangan kiri dan kaleng wafer di tangan kanan, ayahnya mengangkat sebotol sirup, sementara Murni sendiri hanya kebagian kartu ucapan Lebaran. Berkali ia melongokkan kepala ke dalam kardus, namun nihil. Tak ada lagi benda yang tersisa di dalam kardus. Semua saling berpandangan, dan pandangan terakhir tertuju pada Murni.

Saudara-saudaranya menertawakan Murni yang menatap kartu Lebaran di tangannya. Kartu Lebaran itu berisi ucapan selamat Lebaran lengkap dibubuhi tanda tangan kepala kantor ayahnya. Kartu ucapan Lebaran bukan benda yang diinginkan dari isi kardus itu. Saking tidak pentingnya kartu itu, semua menertawakan nasib sial Murni, termasuk ayah dan ibunya. Hal itu sering kali terjadi pada Murni. Barangkali karena kurang cekatan, barangkali juga karena postur tubuhnya yang lebih mungil dari kakak dan juga adiknya, hingga beberapa kali di setiap Lebaran ia mendapat bagian kartu Lebaran, bukan benda yang lain.

Abangnya berseloroh, ”Sepertinya kau akan menjadi kolektor kartu Lebaran.”

Murni tak pernah merasa sakit hati atas olok-olok abangnya itu, toh semua isi parcel akan dibagi rata dan sebagian akan menjadi kue Lebaran untuk para tamu. Namun ternyata ucapan abangnya itu ada benarnya. Sekarang ia menjadi guru, dan harus mengajari murid-muridnya membuat kartu Lebaran. Sebuah profesi yang tak pernah terlintas dalam bayangannya.

”Bu, kartunya boleh diberikan nanti sepulang sekolah?” suara Husna kembali membuyarkan lamunannya. Murni tergeragap. Ia banyak melamun.

”Tidak. Silakan diberikan saat malam takbiran,” tegas Murni dengan jenaka.

”Harus diberikan pada orang yang kita sayangi atau keluarga?”

”Iya,” jawab Murni. Matanya mengerling bibirnya tersenyum mengembang, menutupi bening-bening kristal yang hampir jatuh di matanya.

*

Murni menatap sekali lagi amplop besar coklat itu dengan hati penuh haru. Ia tak menyangka akan mendapatkan kartu-kartu ucapan itu kembali saat ini. Sejak pemerintah menetapkan pegawai negeri tidak boleh menerima parcel Lebaran, ayahnya tak pernah lagi pulang membawa parcel. Tahun-tahun berlalu dan tak ada lagi kejutan membuka parcel. Mereka pun kehilangan ritual membuka parcel di malam Lebaran, dan ia merasa lepas dari kutukan kartu ucapan selamat Lebaran dari kardus parcel. Keluarga yang dicintainya pun kini telah tiada. Kecelakaan lalu lintas merenggut nyawa mereka saat bus yang mereka tumpangi melintasi jalur kereta. Mereka akan berangkat mengikuti wisuda Murni saat itu. Hanya ia dan abangnya yang tidak ada di dalam bus itu. Ia berada di kampus hari itu, sedangkan abangnya telah menikah dan tinggal di Jakarta.

Lima tahun sudah ia melewati Lebaran tanpa keluarganya. Malam itu, di tangannya sebuah amplop besar dengan pita warna-warni terbuka di bagian atasnya. Di dalamnya menyembul kartu-kartu buatan tangan dengan tulisan yang belum rata. Murid-murid mengumpulkan kartu ucapan Lebaran dan mengirimkan kartu-kartu itu untuknya.

”Kartu ini untuk ibu guru yang kami sayangi, Bu Murni. Bu Murni keluarga kami. Bu Murni adalah ibu kami. Minal Aidin Wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Bu Murni selalu bahagia dan sehat. Kami sayang Bu Murni” tulisan cakar ayam di atas amplop itu adalah tulisan Mutia, si juara kelas.

Dipandanginya langit di luar jendela. Suara takbir menggema. Ia kembali teringat peristiwa bersama keluarganya berpuluh tahun lalu, saat ia masih anak-anak. Sekali lagi ia tersenyum haru. Kutukan kartu Lebaran itu masih berlaku padanya hingga hari ini. Kini baginya, kartu ucapan dan doa-doa itu melebihi parcel mana pun. Berlahan bibirnya merapal takbir yang berkumandang di kejauhan. Matanya kembali berkaca-kaca.

Juni 2016-Maret 2022

***

Karisma Fahmi Y, lahir di kota Pare, Kediri, Jawa Timur. Aktif mengajar di SD Takmirul Islam Inovatif Surakarta. Esai, cerpen, dan puisi-puisinya pernah dimuat di Kompas.id, Suara Merdeka, Pikiran Rakyat, Majalah Sastra Horison, Koran Tempo, dan harian Media Indonesia. Buku kumpulan cerpennya adalah Pemanggil Hujan dan Pembaca Kematian diterbitkan oleh penerbit Basabasi, dan satu cerpennya ada dalam buku Antologi Kumpulan Cerpen Koran Tempo 2016.

***

(5)

Tentang Dapur

Oleh: FARRA YANUAR, 22 April 2023

Kau tak akan pernah tahu, bagaimana dapur bisa mempengaruhi kehidupanmu. Begitu kata bapak, sambil menatapku dalam, dan sungging di ujung bibirnya. Ketika aku bertanya mengapa bapak begitu mencintai dapur. Waktu itu, aku masih belum genap delapan belas tahun dan kata-kata bapak adalah desir angin, menerpa lembut wajahku, terasa dingin, tapi kemudian begitu saja kuabaikan.

Aku meraih weker di samping tempat tidur dan dengan susah payah membuka mata untuk melihat angka-angkanya. Masih pukul 06.00, baru satu jam selepas shalat Subuh dan usahaku mencoba tidur setelah mengerjakan beberapa tugas semalaman. Tapi suara dari arah dapur membuatku urung kembali terlelap.

Dengan langkah belum ajek aku menuju dapur, menyambar segelas air di atas meja makan yang entah milik siapa, mereguknya perlahan, mencoba menghilangkan kantuk yang masih bergelayut di kedua mata. Kemudian duduk di samping bapak yang sedang melumuri ikan-ikan dengan bumbu campuran kunyit dan rempah lainnya.

”Tadi suara apa Pak.”

”Itu, ikan-ikan yang Bapak beli di pasar tadi, masih hidup dan melompat dari keranjang belanjaan, ibumu berteriak karena terkejut.”

”Ganggu aku tidur,” kataku menggerutu.

Bapak tersenyum, bertukar tatapan dengan ibu yang juga tertawa kecil.

”Sering-seringlah masuk ke dapur supaya kamu bisa belajar untuk mencintai dapur, kamu sudah besar.”

Aku hanya menarik bibirku sambil mengangkat bahu dan mengerling ke arah bapak. Itu sebuah saran yang belum juga sanggup kuturuti meski sekarang usiaku sudah bertambah. Kau tak akan pernah tahu, apa yang bisa dilakukan dapur ke dalam kehidupanmu, dan untuk mengetahuinya, kau harus memulai dengan mencintainya. Kalimat itu, sudah berkali-kali dikatakan bapak di sepanjang hidupku. Dan, aku masih saja bergeming.

Bapak dan ibuku mencintai dapur. Begitu cintanya, ibu mengenal setiap lekuk dapur seperti memahami tubuhnya sendiri. Dengan hanya terpejam, ibu dapat mencium dan membedakan aroma jahe, kunyit, kencur, kemiri, ketumbar, dan rempah-rempah lainnya. Jika waktu memasak tiba, ibu seolah dapat merasakan bagaimana pisau-pisau dapur berbaris seperti serdadu, menunggu perintah untuk mengiris, memotong, mencincang. Kata ibu, mereka punya tugas berbeda sesuai dengan bentuknya. Wajan-wajan melonjak girang ketika dialiri minyak dan kompor, begitu bersemangat untuk segera dinyalakan.

Tentang dapur, bapak tak terlalu berbeda dengan ibu, bapak memperlakukan semua benda di sana seperti makhluk hidup. Bapak mahfum bagaimana caranya membuka lemari es dengan lembut dan merasakan kesepian kulkas yang kosong, mendengar teriakan gas yang nyaris habis atau tetes terakhir deterjen, padahal masih harus membersihkan setumpuk piring-piring dan peralatan dapur lainnya.

Bapak jugalah yang memilih rancangan kitchen counter, desain yang dibuat sedemikian untuk menyatukan dapur dan meja makan sehingga ada banyak orang yang bisa duduk bersama untuk makan atau sekadar menyaksikan semua kegiatan di dapur sebelum semua bahan mentah diolah menjadi hidangan.

Di dapur, ibu menjelma dewi, keelokannya menawan hati bapak tak henti. Dapur adalah tempat paling nyaman untuknya berlama-lama menemani ibu. Bukan sekadar memuji kepiawaian ibu meracik bumbu, memasak, dan menghidangkan makanan. Tetapi dapur seolah menjadi tempat paling sensual, membuat bapak mengumbar kegenitan. Menggoda ibu, mengoleskan adonan tepung di hidungnya, memercikkan air dari wastafel ke wajah ibu , atau bahkan pernah suatu kali aku memergoki bapak membisikkan sesuatu di telinga ibu sambil mengerling ke arah betis ibu. Sambil memerah di kedua pipinya, ibu hanya tersipu. Itu hampir mirip adegan dapur Brad Pit dan Angelina Jolie dalam film Mr and Mrs Smith.

Bapak dan ibuku mencintai dapur. Begitu cintanya, ibu mengenal setiap lekuk dapur seperti memahami tubuhnya sendiri. Dengan hanya terpejam, ibu dapat mencium dan membedakan aroma jahe, kunyit, kencur, kemiri, ketumbar dan rempah-rempah lainnya. Jika waktu memasak tiba, ibu seolah dapat merasakan bagaimana pisau-pisau dapur berbaris seperti serdadu, menunggu perintah untuk mengiris, memotong, mencincang. Kata ibu, mereka punya tugas berbeda sesuai dengan bentuknya. Wajan-wajan melonjak girang ketika dialiri minyak dan kompor, begitu bersemangat untuk segera dinyalakan.

Tapi tentu bukan hanya itu, dapur juga menyimpan rahasia pertengkaran yang coba disembunyikan bapak dari aku dan kedua adikku. Walaupun seingatku kemudian, semuanya selalu mereda ketika bapak membuat wedang jahe untuk ibu dan menggenggam tangannya sambil mengucapkan banyak janji, lalu ibu yang selalu lebih mudah emosi, menyerah saja dari setiap perdebatan jika bapak kemudian memenuhi kulkas dan karung beras.

Begitulah kira-kira kecintaan itu dibangun dan coba ditularkannya kepadaku. Lewat setiap gesture sederhana ketika bapak dengan khidmat mendengar ibu menyebut bumbu-bumbu untuk pepes ikan, lewat ketulusan ibu mengulek semua rempah menjadi satu, melalui kecerdasan ibu yang terus berpikir membuat hidangan terbaik ketika bahan panganan menjadi terlalu mahal untuk dibeli. Lewat kesetiaan bapak yang sigap membantu ibu kapan saja.

Maka, jika kau bertanya kepadaku apa itu cinta, aku akan menyebut dapur sebagai kata yang menyempurnakan kalimat lainnya. Dapur menjadi muasal aku memahami bahwa cinta adalah sesuatu yang akan terus mengantarkanmu pada rasa nyaman dan rindu. Aroma dari segala rempah bercampur dengan senyum ibu, tawa bapak juga rengek adik-adikku yang tak sabar menunggu masakan matang sempurna adalah cinta yang nyata, kerinduan yang akan terus menarikku untuk pulang.

**

Aku sedang berada di kota lain, di sebuah kamar kos dan mengerjakan tugas-tugas kuliah. Buku-buku berjajar rapi di rak yang kokoh, gorden bercorak kembang sepatu, harum pewangi pakaian, kasur yang cukup empuk di atas sebuah dipan tua yang terbuat dari jati, membuat kamar kosku jauh lebih mewah dari kamar kos temanku yang mana pun. Harganya lumayan, tentu saja aku bisa tinggal di sini bukan karena aku anak orang kaya, tapi karena suami ibu Eti Lambri sang pemilik kos adalah teman baik bapak selama kuliah.

Ibu Eti Lambri, yang parasnya manis meski tak muda lagi, adalah seorang ningrat keturunan tanah Banten. Menurut bapak, bu Eti adalah orang yang kerap menolong perjuangan mereka dari segi keuangan di zaman-zaman demonstrasi dahulu. Bahkan pernikahannya dengan teman bapak yang bernama Prayitno dilakukan di tengah perjuangan, menjadi bagian dari perjuangan. Sebab, ada saat ketika bapak, Prayitno dan teman-teman lain menjadi buron pemerintah kala itu, keluarga ibu Eti Lambri yang kaya raya menyediakan mereka tempat untuk bersembunyi.

Ketika Prayitno dan beberapa teman bapak lainnya dinyatakan hilang. Ibu Eti Lambri tak pernah lagi menikah. Tidak juga kembali kepada keluarga besarnya di Banten. Dia menjadi salah satu orang yang menginisiasi gerakan kamisan, sebuah ajang silaturahmi anggota keluarga yang hilang sejak mereka dilabeli sebagai buron pada rezim pemerintahan dahulu. Rumahnya ini sering dijadikan tempat pertemuan itu.

Ibu Eti sebatang kara, itulah mungkin yang membuat ia menyayangi semua penghuni kos, memperlakukan kami seperti anggota keluarga. Acara makan malam bersama atau sarapan gratis sering kali dikirimkannya untuk kami. Membuat semua merasa kerasan. Tapi seperti pepatah, rumah bukanlah sebuah tempat, rumah adalah seseorang di dalamnya. Maka, biasanya hanya karena ibu Eti lambri membuat sebuah telur dadar dengan taburan bawang daun. Aku rindu ibu dan bapak. Aku akan segera pergi ke terminal menunggu bus terakhir untuk membawaku pulang. Seperti waktu itu.

Setelah empat jam di perjalanan aku sampai hampir tengah malam, ibu sudah terlelap saat bapak membukakan pintu dan keningya berkerut.

”Kenapa pulang malam-malam begini.”

”Aku kangen Pak.”

Bapak tak bisa mendebatku, meski sedikit marah karena rasa khawatir. Malam itu aku bergegas tidur, hanya untuk menunggu hari segera pagi dan memasuki dapur dengan segala kegiatan dan masakan yang akan ibu hidangkan esok .

Berkali-kali aku melakukan itu, tiba-tiba pulang, tanpa terlebih dahulu berkabar dan mengejutkan ibu dan bapak. Itu hanya karena kerinduanku pada seluruh aktivitas di dapur.

**

Tapi pada sebuah hari, ketika siaran berita cuaca mengabarkan bahwa angin muson mulai bertiup dari Benua Australia, bukan Sabtu atau Minggu pagi. Bukan juga karena tiba-tiba aku merindukan masakan ibu, tapi setelah mendengar kabar bahwa bapak sedang kritis di rumah sakit. Ditabrak kendaraan seseorang tak dikenal dalam aksi demonstrasi para buruh yang dipimpinnya. Aku pulang ke kotaku dengan gamang.

Sampai di rumah sakit aku bahkan tak sempat menyapa bapak, mengatakan bahwa aku datang, mencium punggung tangannya seperti biasa. Bapak sudah dimandikan, ditutup kain putih dan bersiap untuk disemayamkan di rumah kami. Yang kemudian menggema di telingaku adalah raungan kedua adikku dan gambaran tak pernah lekang tentang paras ibu, layu dengan kedua mata menampung pilu.

Setelah malam itu, hari-hari kami begitu akrab dengan kesedihan. Isak tangis dari balik pintu kamar ibu, sunyi dari tempat tidur kedua adikku dan tentu saja kehampaan di setiap lekuk dapur. Kehangatan dan keceriaan rumah, seperti bunga mekar yang dipetik dengan kasar.

Seisi rumah menjadi begitu asing. Penghuni dan perkakasnya seperti tak bertautan. Bahkan, dapur yang selalu menjadi tujuan kami dahulu, tidak lagi menjadi tempat menyenangkan, sebab di sana kenangan tentang bapak terus berkelindan dan menyiksa perasaan. Masakan ibu pun menjadi kurang sedap. Selalu terasa lebih asin, seolah ditambahkan air mata ke dalam setiap kudapan yang dibuatnya. Minggu pagi, yang semasa bapak masih ada selalu kami tunggu, menjadi sebuah hari yang sebisa mungkin kami abaikan kehadirannya.

Aku sendiri benar-benar kehilangan alasan untuk pergi ke dapur, sekadar untuk mengambil makanan, aku akan menyuruh adikku melakukannya. Dapur menjadi belantara hutan, sunyi dan ngeri. Jika sangat terpaksa memasukinya, aku harus mengumpulkan nyali juga sebuah keahlian. Seolah hendak berhadapan dengan desis binatang melata, serangga-serangga beracun, suara langkah mengendap dalam gulita atau bayangan seram berkelebatan tiba-tiba.

Maka daripada menghabiskan seluruh energiku menghadapi semua itu, aku memilih menghindarinya, menjauh dan diam-diam membencinya kemudian. Aku menyerahkan segala urusan yang berkaitan dengan dapur kepada ibu dan kedua adikku.

**

Tahun-tahun berlari seperti seekor cheetah menangkap buruannya, secepat adik-adikku bertumbuh. Di tahun ketiga aku berhenti kuliah, memilih menjadi seorang buruh di pabrik tekstil. Keputusanku membuat ibu semakin murung. Tapi aku tak punya pilihan lain. Ibu juga paham, perlu bantuan untuk memenuhi kebutuhan dan masa depan adik-adikku.

Setiap hari, sejak matahari masih berada di balik bukit-bukit itu hingga dia kembali ke sana saat senja luruh, aku tenggelam dalam keharusan-keharusan di bawah telunjuk para kapitalis. Karena alasan itu juga, aku tak hanya bekerja, aku belajar banyak hal dengan menjadi aktivis buruh, memperjuangkan hak-hak kami dengan berbagai cara, hingga berdemonstrasi melawan tirani yang berlindung di balik undang-undang. Aku melanjutkan apa yang diperjuangkan bapak hingga akhir hayatnya.

Dan di jalan perjuangan ini perlahan aku menjadi paham, dapur bukan semata tempat di mana bisa kutemukan piring-piring, gelas, cangkir, sendok. Di mana aroma opor masakan ibu atau telur dadar bawang daun iris racikan bapak selalu memanggilku pulang ketika sedang berada di mana pun. Tapi dapur adalah salah satu alasan mengapa bapak dan kawan-kawannya turun ke jalan, dapur adalah sumber keceriaan yang selalu bapak hidupkan di hari-hari kami, muasal kemurungan ibu yang bapak hindari seumur hidupnya, dapur adalah suara perih lambungku dan adik-adikku.

Maka sebisa mungkin aku menjadi pembelajar yang cepat. Setelah bekerja dan menjadi bagian dalam begitu banyak aksi buruh di organisasi hingga turun ke jalan, aku kembali memasuki dapur dengan perkasa. Mewarisi keahlian bapak, memprediksi deterjen atau gas yang hampir habis dan derap pisau-pisau yang berbaris, merajuk ingin segera mengiris.

Dan aku berjanji kepada semesta akan belajar lebih keras untuk bisa mencintai dapur, memahaminya perlahan seperti cara bapak melakukannya. Menghadirkan kembali ruh hari-hariku melalui senyum ibu, membawa renyah tawa adik-adikku di setiap lekuk dapur dan terus memelihara kenangan tentang bapak melalui aroma rempah-rempah kesukaannya dahulu. Walau janji itu masih jauh panggang dari api.

Sebab hari ini dan mungkin hari-hari selanjutnya, aku masih akan memulai pagi dengan turun ke jalan meneriakkan tuntutanku, memperjuangkan hakku!

***

Farra Yanuar menulis puisi dan cerpen. Karyanya disiarkan di berbagai media cetak dan daring. Buku terbarunya Tubuh Perempuan (Pustakakipress, 2021) baru saja terbit.

***

(6)

Ikan Tua dan Laut

Untuk Ernest Hemingway

Oleh: NURAISAH MAULIDA ADNANI, 20 April 2023

Ketika Ikan Besar ditarik ke atas, terlihat bias sinar matahari di permukaan laut, senar bening tebal mengangkatnya, dan bayangan seorang lelaki tua sendu seperti akan mati. Pandangannya beralih pada langit biru yang sedikit silau hingga pandangan itu menjadi kelabu, perlahan menggelap menjadi hitam. Hitam terkelam yang pernah dilihatnya, lebih gelap daripada malam-malam yang dilaluinya.

Terkadang dia bertanya-tanya mengapa tak ada ikan yang ingin berteman dengannya. Mungkin karena wajahku, mungkin karena tubuhku, mungkin karena aku makan mareka, pikirnya. ”Ya, aku selalu makan mereka, mulutku selalu haus dan terus menganga. Begitu juga ikan yang lebih besar dariku. Pun jika aku berteman dengan mereka, mereka pasti akan memakanku,” ucapnya sambil berenang, menjauh dari terumbu karang.

Dari kejauhan terumbu karang kelabu sedikit kekuningan, ikan-ikan kecil sudah tak lagi berada di sana sejak tempat itu perlahan rusak karena sampah dan limbah. Tempat itu rapuh, menyedihkan, hanya hewan-hewan menyedihkan yang tinggal di sana.

Ikan Besar membayangkan sekelompok ikan berenang, berwarna biru keperakan. Alangkah enaknya jika menu makanan hari ini adalah ikan berkelompok. Selain mudah ditangkap, sekali cengkaman dapat banyak daging, cukup untuk sehari atau dua hari ke depan, pikirnya. ”Sudah lama sekali aku belum makan, dua atau tiga hari? Bahkan aku tidak ingat kapan dan apa yang terakhir kumakan. Tempat ini seperti pengasingan, biru paling biru, tidak ada siapapun selain gelembung-gelembung kecil. Aku harap mendapat seorang teman, teman yang bisa kumakan,” ucap Ikan Besar, siripnya melambai-lambai, terus berenang membuat gelembung-gelembung kecil mengapung.

Dari kejauhan ikan kecil terlihat berenang sendirian, dikuti darah yang keluar dari badannya. Mata Ikan Besar membesar, dipelankannya gerakan tubuh, menggerakkan sirip tanpa bunyi, mulutnya menganga, sekali lahap gigi-giginya menerkam ikan kecil itu. ”Tidak terlalu buruk ikan kecil, sayangnya kita belum berkenalan. Maafkan aku,” ucapnya bergegas pergi. Namun, ada sesuatu yang tergantung dalam tubuhnya, senar yang tak terlihat menyangkut di mulutnya. Senar itu bening mengikuti warna sekitar. Mata Ikan Besar mengecil, dia merasa bagian dalam tubuhnya ditarik oleh senar itu. Ikan Besar bergerak ke arah sebaliknya, rasa sakit bagian dalam semakin menusuk. Bagian dalam perutnya mulai terkoyak. Ini perangkap, ini perangkap. Bagaimana bisa ini terjadi padaku? Pasti karena rasa lapar sialan ini. Seharusnya tadi aku lebih bersabar, seharusnya aku tahu ini hanya tipuan. Dasar ikan kecil sialan, batin Ikan Besar. Dia tetap berusaha menarik senar itu, namun senar berganti menariknya. Darah keluar dari mulut Ikan Besar, kemudian menyatu dengan air laut.

Ikan Besar teringat pengalamannya seperti situasi saat ini, itu terjadi ketika dia beranjak besar. Kail menggantung di mulutnya, dia berhasil mengelabui dengan gerakan yang tangkas dan cekatan, sehingga kail dan senar lepas dari mulutnya. Sisa luka itu masih di mulutnya, lubang kecil di bawah bibir. Tapi itu sudah lama sekali, sekarang dia sudah sangat besar dan tua, tubuhnya seolah membengkak.

Apa yang dilakukan manusia di tengah laut seperti ini? Perahu kecil itu, dia pasti sedang sendirian. Aku yakin dia tak mampu menarikku. Tidak, aku harus punya rencana sebelum dia memikirkan rencana untuk menangkapku, sebelum dia dapat menyentuhku, pikirnya ketika melihat bayangan hitam di atas permukaan laut. Samar-samar Ikan Besar dapat melihat alat pancing yang digunakan manusia itu, alat yang panjang dan lancip.

Ikan Besar bergerak ke arah sebaliknya, rasa sakit bagian dalam semakin menusuk. Bagian dalam perutnya mulai terkoyak. Ini perangkap, ini perangkap. Bagaimana bisa ini terjadi padaku? Pasti karena rasa lapar sialan ini. Seharusnya tadi aku lebih bersabar, seharusnya aku tahu ini hanya tipuan. Dasar ikan kecil sialan, batin Ikan Besar.

Ikan Besar menarik senar, berenang menjauh sekuat tenaga. Dia bisa membayangkan seandainya bagian dalamnya keluar, yang tersisa dari dirinya hanyalah badan tak berisi seperti cangkang keong tak bertuan. Ikan Besar tak mau hal itu terjadi. Walau dirinya sudah tua dan mungkin kali ini maut benar-benar menghampirinya, dia masih ingin hidup.

Ketika dia mulai sedikit kewalahan, justru senar itu yang menariknya. Badannya mengikuti arah senar, dia seperti melayang sekaligus jatuh. Ikan Besar segera menutup mulutnya rapat-rapat agar bagian dalam tubuhnya masih bertahan, dia berenang mundur memperhatikan jarak perahu dan dirinya yang semakin jauh.

”Kasihan manusia itu, dia berjuang sendiri sepertiku. Apa lebih baik kubiarkan dia menangkapku. Lagi pula aku sudah tua, mungkin dia sudah berhari-hari belum makan, mungkin sudah berhari-hari juga dia berada di tengah laut, belum mendapatkan ikan sama sekali,” ucap Ikan Besar melihat bayangan perahu yang menggelombang seperti bayangan ikan raksasa. Tapi aku tak boleh ingin mati begitu saja, mungkin aku hanya kasihan padanya. Seharusnya dia juga merasa kasihan padaku. Mungkin kita sama-sama belum makan berhari-hari. Tapi tetap saja, aku tidak boleh mati seperti ini. Kecepatan berenangnya semakin cepat dan gesit, terkadang siripnya menggunakan tempo pelan dan cepat. Dia cepat ketika senar mulai kendur, istirahat sebentar ketika senar menariknya. Ikan Besar loncat, memperlihatkan badannya yang besar. Dilihatnya manusia yang berada di atas perahu itu adalah manusia tua, lelaki tua seperti dia.

Apa yang kamu lakukan manusia tua? Berusaha menangkapku di tengah lautan sendiri. Mungkin nasib kita tak jauh sama. Antara kamu bisa menangkap dan membunuhku, atau kamu mati kelelahan karena berusaha menangkapku. Aku tidak mungkin lelah, walau aku hidup sendirian, walau aku sebenarnya mengasihani kamu. Mungkin saat ini kita sudah berteman, walau belum sempat berkenalan, dan sekarang saatnya kita bertarung. Siapa yang akan mendapatkan siapa, batinnya.

Ikan Besar tak lagi bisa mengingat hari atau waktu, bahkan dia tak menyadari matahari sudah terbit dan terbenam kembali. Rasanya seperti sudah bertahun-tahun aku terperangkap, ditarik dan diulur oleh senar ini oleh pak tua itu, batinnya. Gelembung-gelembung kecil keluar dari mulutnya, gelembung itu naik ke atas seolah berhasil dipancing oleh manusia. Laut yang dilihatnya seolah buta, tidak melihat dirinya sedang sekarat. ”Tapi memang sejak dulu laut buta, dia tidak pernah menganggap keadaanku di lautan ini. Mungkin aku hidup untuk mati. Padahal sudah bertahun-tahun lamanya aku menghindari pemangsa. Aku tidak pernah membayangkan diriku kembali pada situasi saat ini,” ucap Ikan Besar menarik senar lebih kuat. Sisi mulutnya mulai bergesek dengan senar, membuat bibirnya mendapatkan luka baru. Seandainya aku punya teman, apa kira yang dia lakukan ketika aku sedang kondisi seperti ini? Ah, teman ya. Mungkin dia akan memakanku, mungkin aku yang akan memakannya. Seandainya ada hal lain yang bisa kumakan selain ikan, pasti aku memakan itu. Pasir, terumbu karang, rumput laut. Tapi aku tak bisa memakan itu kecuali ikan-ikan, teman-temanku sendiri, batin Ikan Besar merasakan kail pancing berhasil merobek lambungnya, darah makin banyak keluar dari mulutnya.

”Sampai kapan manusia tua itu berusaha? Dia sudah tua, mungkin lebih tua daripada aku. Apa yang dia harapkan dariku? Aku hanya penyendiri yang memakan ikan berukuran lebih kecil dariku. Tubuhku tidak sesegar ikan lain, dagingku tidak terlalu enak walau aku tidak pernah mencobanya, tapi aku yakin akan hal itu,” ucap Ikan Besar berenang ke sana kemari.

Laut biru yang sunyi mengingatkan Ikan Besar pada darah yang keluar dari mulutnya. Air laut perlahan-lahan menjadi keunguan. Mungkin bau darahnya dapat mengundang beberapa ikan buas kepadanya, tapi Ikan Besar berhenti memikirkan itu. Dia tidak ingin dimakan oleh ikan buas ataupun manusia yang berusaha menangkapnya.

Arah berenang Ikan Besar semakin tak karuan. Rasa sakit dalam tubuhnya menyayat dari ujung bawah sampai ujung atas. Darah keluar dari mulut dan perutnya. Ikan Besar semakin dekat dengan bayangan perahu, seolah bayangan itulah yang akan melahapnya.

Kepala Ikan Besar keluar dari permukaan laut, dilihatnya manusia tua sendu seperti akan mati. Pandangannya beralih pada langit biru yang sedikit silau hingga pandangan itu menjadi kelabu, perlahan menggelap menjadi hitam. Hitam terkelam yang pernah dilihatnya, lebih gelap daripada malam-malam yang dilaluinya.

Mataram, Agustus 2022

***

Nuraisah Maulida Adnanilahir di Tulungagung, Jawa Timur, 27 Januari 2001. Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP, Universitas Mataram. Cerpen-cerpennya dimuat di berbagai media, baik online maupun cetak. Saat ini bergiat di komunitas Akarpohon, juga mengelola perpustakaan Teman Baca, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

***

(7)

Ikan-ikan Buta Rumphius

Oleh: RAUDAL TANJUNG BANUA, 16 April 2023

TAK sekali pun ia menoleh ke belakang. Ia ingin segera berdayung, seakan melarung beban hidup yang tersandang.

Tapi saat mendorong perahu, ia dengar napas memburu. Memaksanya menoleh. Ternyata si sulung, dalam seragam putih-biru, mengejar.

”Kenapa balik, he? Ayah ’kan su bilang tak punya uang?”

Anak kelas dua SMP itu tenang sekali bilang, ”Beta bosan janji terus, Yah. Lebih baik beta ikut melaut, cari uang. Besok biar lega ketemu Ibu Maria.”

”Beraninya kau! Su berapa lama tak ada ikan, he?”

”Hari ini akan dapat, Yah….”

Si Ayah mau lanjut marah, tetapi karena dibuat punya harapan, seketika ia merasa punya teman, ”Naik sudah!” Cepat anak itu melompat naik, sesaat sebelum perahu berayun di punggung ombak. Meluncurlah ayah dan anak itu ke laut lepas.

Sambil berdayung, si Ayah bersiul. Si Anak ingat pantangan: bersiul di laut bisa panggil badai. Tapi ayahnya acuh tak acuh saja.

Ah, tak ada lagi takut mendera! Lebih dua tahun badai pandemi melanda, semua habis terjual atau tergadai. Hingga kini tak ada kepastian pendapatan. Gubuknya berdinding gaba-gaba mulai miring. Dihuni lima anak-beranak, dan istri yang lumpuh.

Si Ayah bersiul lebih keras mengusir bayangan celaka itu. Ajaib, si Anak melihat awan menyisih. Pertanda baik, bisiknya di ujung lunas perahu. Bagaimana pun, Patrik, namanya, terlanjur janji (berkali-kali) mau beli buku paket Pancasila dari Ibu Maria. Ia juga yakinkan ayahnya, Ahmad Muchsin, bahwa hari ini mereka akan dapat ikan.

***

”Kau yakin kita dapat ikan?” nada Muchsin menagih.

”Ya, Ayah!”

”Bagaimana kau bisa yakin?”

Patrik mengubah posisi duduknya. Persis ia duduk di perpustakaan sekolah—dan mulai bercerita. Sudah lebih seminggu ini, katanya, tiap jam istirahat tiba, ia ambil buku yang sama. Bercover biru laut, berisi gambar aneka ikan. Bila jam istirahat berakhir, ia simpan lagi di rak terbawah. Ia cicil membacanya.

Buku itu mengisahkan tentang lelaki seberang lautan mencintai ikan-ikan laut Maluku. Begitu tabah dan setia.

”Sebentar,” si Ayah teringat sesuatu. ”Do bukan pelaut seperti kita toh?”

”Bukan, Yah,” si Anak senang dapat tanggapan, ”Semula ia tentara. Tapi beralih jadi pengumpul ikan. Mungkin do tak suka perang. Setiap ikan ia catat dalam buku besar. Nama, ukuran, ciri, semua. Ia dibantu istri dan anak lelakinya yang rajin.”

Muchsin teringat istrinya yang lumpuh dan duduk sepanjang hari merangkai kerang dan lokan. Hasilnya berupa tasbih dan rosario dititipkan di art-shop Jalan Ampera. Ah, Patrik juga anak rajin, ia bergumam. Hari ini, tanpa diajak pun si Anak turut melaut.

”Sayang matanya diserang katarak, Yah. Seperti karang ditumbuhi terumbu. Ia buta akhirnya. Tak bisa lagi lihat laut biru dan ikan-ikan yang dicintainya,” nadanya sedih. ”Lebih kasihang lagi, Ibu Suzana, istrinya, meninggal karena gempa.”

”Ah, ayah ingat sekarang! Rumphius kau maksud?”

”Benar, Yah!” si Anak girang. ”Georg Eberhard Rumphius! Ayah tahu?”

”Sudah lama sekali…” suara Ayah bergetar. ”Dulu waktu ayah kecil, tetua masih sesekali menceritakannya. Laki-laki buta itu pernah tinggal di soa kita. Buyut dari buyut kita ikut membantunya kumpulkan ikan.”

Muchsin tatap cakrawala, dan kini balik bercerita. Katanya, lama setelah laki-laki itu meninggal, kampung dilanda paceklik. Nelayan pulang melaut dengan tangan hampa. Mereka panjatkan doa. Sebut nama-nama. Roh Kudus. Maria. Sulaiman. Khidir. Yunus. Tapi tak kunjung terkabul. Sampai Bapak Kepala Soa ingat nama yang terlupa: Rumphius. Itu layak disebut karena ketabahannya. Maka disebutlah namanya dalam doa. Tiga hari kemudian, ikan-ikan terdampar di pantai. Seluruh kampung berpesta.

”Konon, ikan-ikan itu buta. Orang percaya itu hadiah Semesta untuk Rumphius. Ia pun mempersembahkannya kepada leluhur kita sebagai terima kasih yang tulus.”

Hening. Hanya kecipak air laut disibak lembut dinding perahu. ”Maaf, ayah belum ceritakan ini padamu. Tapi Bapak Kepala Soa yang sekarang agaknya masih ingat cerita itu. Carilah dia nanti, lengkapi bacaanmu.”

Si Anak tergugu. “Beta percaya, Ayah juga tak akan menyerah toh?”

Si Ayah menggeleng. Matanya lamur oleh sesudut air asin menggenang.

***

Saat begitu tenang, tiba-tiba perahu bergoyang diayun sesuatu dari kedalaman. Ayah-anak itu bersiaga. ”Hiu!” si Ayah berseru.

Benar saja, sepasang hiu muncul melenggok di sisi perahu. Ukurannya lumayan, sekitar dua meteran. ”Lemparkan semua pancing!”

Si Anak melemparkan semua pancing. Ditambah pancing-pancing semula yang masih tertanam di air. Lama menunggu, tak satu jua disentuh moncong hiu. Dilirik pun tidak. Itu tampak menggemaskan di air jernih.

”Sayang tak ada jala,” sesal si Ayah. Ia mulai gusar dan memikirkan cara untuk tidak menyerah. Ah, kepalang basah, ia pinta, ”Pisau!”

Si Anak ambilkan pisau di balik bilah lantai perahu. Dan, cresss, ternyata si Ayah melukai telapak tangannya sendiri! Darah menetes ke laut.

”Ayah!”

”Seperti kau minta, ayah tak menyerah.”

”Tapi, Yah…”

”Nah, kaulihat, hiu mabuk bau darah,” Si Ayah tersenyum puas. Sambil menahan perih tangan, ia bongkar pengait besi, semacam tempuling, yang terikat di bagian dalam dinding perahu. Kini ia siap menundukkan.

Sial! Mereka melongos pergi, bagai kawanan anjing jinak di pantai mengibas-ngibaskan ekornya menjauh. Si Ayah ingin melolong.

”Sayang sekali,” dan ia mulai membebat lukanya.

”Pasti mahal, ya, Yah?” Patrik menyela polos.

”Cukup buat ongkos ibumu tiga kali ke dokter,” Muchsin hilang minat, dan dengan tangan terbebat, ia lanjut berdayung. Si anak menimba dengan perasaan kosong. Bukan rezeki kita, bisik Muchsin, seperti hari-hari kemarin. Bagaimana pun ia ingin bersikap selayaknya ayah menghibur anak yang kecewa.

Dan sikap mulia itu cepat berbalas: sepasang hiu itu muncul lagi sekarang. Muchsin jadi berang. ”Jika kalian pamer, enyahlah!” ia sodokkan dayungnya ke hiu penggoda itu.

Di luar dugaan, seekor di antara hiu kelabu itu membuat manuver cantik: tiba-tiba ia melompat ke atas perahu! Benda terapung itu nyaris terbalik. Ayah dan anak terkejut, tapi segera sadar rezeki tak ke mana. Keduanya bergulat bagaimana pun, menundukkan makhluk laut yang menggelapar membahayakan.

”Pisau!” lagi-lagi si Ayah minta benda berkilau itu.

Patrik menunjuk pisau dengan ragu. Garang laki-laki itu menyambarnya.

”Dia buta, Yah!” Patrik cegah pisau menghunjam lambung hiu.

Kaget oleh teriakan ganjil itu, Muchsin terhenti. Ketika hiu dapat dikuasai, ia ikut periksa matanya. Putih. Putih seluruhnya.

”Ah, kita pulang, seekor cukup!” mendadak ia putuskan putar haluan. Bayangan Rumphius menggelisahkannya.

”Ayah, mungkinkah roh Rumphius menggiring ikan buta ini kepada kita? Beta curiga kedua hiu tadi buta, buktinya tak seekor pun menyentuh kail kita….”

”Mestinya ada hidung, Buyung! Tapi entahlah. Semua serba mungkin. Lagi pula, kau benar, seekor telah melompat kepada kita.”

Dada Patrik melimpah. Ya, seekor telah menolong si Ayah yang hampir dibutakan oleh penderitaan. Roh Rumphius mungkin berperan.

Apa pun, kali ini ia senang mendengar ayahnya kembali bersiul.

***

Mereka berlabuh di muara tempat menara suar tua tegak dengan karatnya. Di situ ada los-los memanjang bagi segala jenis ikan. Dengan telapak tangan terbebat sobekan kaos parpol, ayah dan anak menurunkan seekor besar tangkapan mereka.

Para toke berdesak menyambut. ”Ale kena giginya?” seorang bertanya simpati.

”Kamong diserangkah?” yang lain ingin tahu.

”Tidak. Tangan beta kena pisau sendiri,” jawab Muchsin, berberes.

”Ai, ale tangkap pakai pisaukah?”

”Tidak. Beta umpan dengan darah.”

Orang-orang berdecak. ”Mesti ditempuh itu segala cara. Lama kita tak ada ikan.”

”Tapi kenapa bisa?” seorang lain memikirkan cara aneh tersebut.

“Hiu punya lobang hidung toh?” kata Muchsin sambil menancap dayung ke pasir.

“Lagi pula,” si Anak ikut menyela,”Ikannya buta…”

Dua orang petugas pelabuhan tertarik mendengarnya. Mereka kira mata hiu itu pecah sehingga disebut buta. Setelah dicermati, si petugas tahu mata itu putih bukan karena pecah atau meler. Seorang petugas berkata, ”Betul, kedua matanya buta. Tak mungkin kebetulan. Jadi, batalkan jual-beli.”

”Kenapa bisa begitu, Bapak?” Muchsin rasa itu candaan garing musim paceklik.

”Si petugas berbadan tambun mendongakkan kepala. ”Ini berbahaya. Kita baru saja reda dari bahaya Covid-19, sekarang mau coba bahaya daging beracun?”

“Maksud, Bapak?” nada Mucshin mulai naik.

”Kamorang dapat dari Teluk K, toh? Semua su tahu, ikannya seng boleh ditangkap! Tailing tambang emas di hulu sungai su cemari teluk!”

”Lagi pula,” petugas satu lagi menyela, ”Apakah ini bukan hiu terlarang?”

Orang-orang berbisik, ”O, pantas ia pulang paling akhir…ia diam-diam ke sana….”

”Untung kita tahu mata ikannya buta, jika tidak…, mati kita!”

”Jangan-jangan hiu langka, kita bisa dituduh penadah….”

Muchsin murka atas desas-desus keparat itu. Ia hunus pisau. Ia iris setangkup daging hiu dan siap ia telan mentah-mentah. ”Beta buktikan ini bukan ikan beracun, he?!”

”Stop, Bapak!” si Tambun panik. ”Kami bahkan lihat racunnya menetes!”

”Omong kosong!” Sekejap, daging sekepal tangan angslup ke kerongkongan Muchsin. Dan benar, terhuyunglah ia. Lalu bagai dipukul limbubu, ia rubuh. Orang-orang mengangkatnya ke bawah ketapang. Si anak menolak ayahnya dibawa ke klinik.

Patrik cabut dayung dan ia ayun-ayunkan. Ia yakin ayahnya hanya lelah dan sangat marah. ”Tinggalkan kami sudah. Ayah hanya mabuk!”

Orang-orang pergi, menggerutu, ”Ya, mungkin benar ia mabuk, seperti biasa….”

Kedua petugas pun pergi menyeret hiu buta itu. Mereka akan simpan di peti pengawet khusus bagi ikan-ikan berkasus.

Si Anak pangling. Sedari tadi ia berpikir hiu itu hadiah Rumphius untuk seorang ayah yang tak mau menyerah. Apakah akan ia biarkan dirampas, sekalipun oleh negara?

”Ikan buta Rumphius, ikan-ikan buta Rumphius,” Patrik berbisik lirih persis tetua soa mengucap mantra. Ia kejar kedua penyeret hiu keramat-suci itu. Seorang masuk ke kantor, mungkin melapor. Dan seorang lagi ia ikuti ke gudang.

Setenang mungkin ia bertanya, ”Apakah Bapak tahu ikan-ikan Rumphius?”

Orang itu terbahak. ”Itu di dunia ilmiah, Nak! Di sini, semua orang nelayan dan pedagang. Kecuali kau rajin belajar, dan kelak kuliah. Kau akan pelajari di sana. Bukan sekarang.” Ia meludah. ”Tapi lihat, baju sekolah ade pun telah jadi layar.”

Patrik raba seragam kumalnya. Di baliknya, pisau serba guna Ayah terbaring seperti dayung.

/Ambon-Yogya, 2023

__________________

Raudal Tanjung Banua, peraih Cerpen Terbaik Kompas 2018. Tinggal di Yogyakarta. Buku terbarunya, Cerita-cerita Kecil yang Sedih dan Menakjubkan.

Joko ”Gundul” Sulistiono, lahir 10 April 1970 dan menempuh pendidikan Strata 1 di ISI Yogyakarta. Meraih penghargaan kompetisi seni rupa Philip Morris Indonesia Art Award tahun 2000. Telah berpameran tunggal di Koong Gallery Jakarta (2003) dan Couple Art Exhibition di G-Print Art Studio Yogyakarta (2023). Kini menetap di Kota Yogyakarta.

***

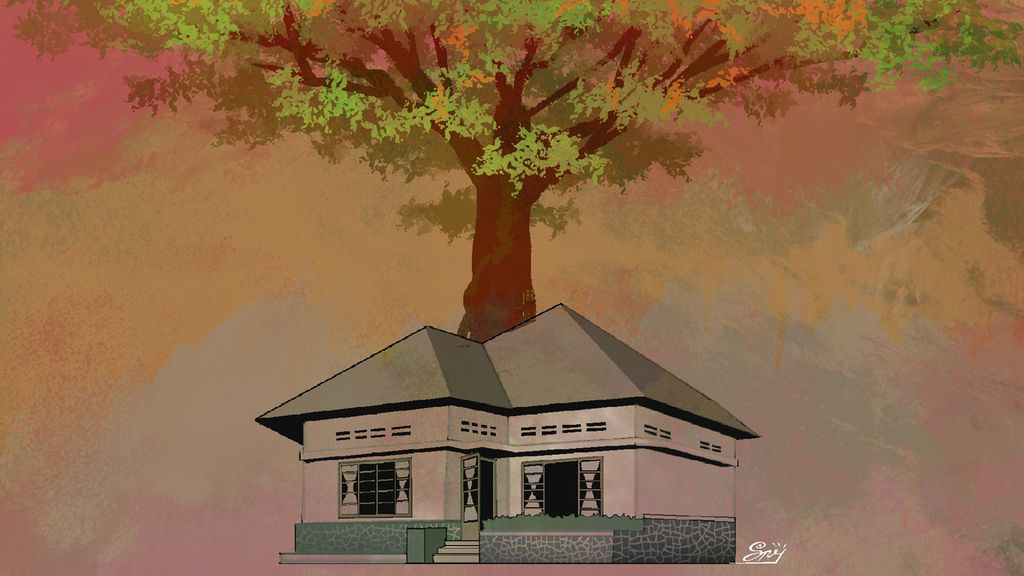

(8) Rumah Trembesi

Oleh: AGUS DERMAWAN T, 15 April 2023